不動産や、不動産にかかわる権利(借地権等)などを貸し付けたときに発生する利益を「不動産所得」といいます。不動産所得が発生する個人には、所得税や住民税などが課税されます。

①不動産所得に該当するもの

不動産所得とは、土地や建物などの不動産や、地上権・土地の賃借権など不動産に関わる権利などの貸し付けによる所得のことです。

②不動産所得の金額の計算方法

●賃料、権利金や礼金など

●返還されない敷金や保証金など

●不動産収入を得るために必要となった費用

例)減価償却費、固定資産税や都市計画税、不動産取得税、事業税など

借入金の利子、修繕費、管理費、専従者給与など

●生計を一にする親族への地代や給与(専従者給与は除く)

●不動産の取得や譲渡時に発生する費用はその不動産の取得費や譲渡費用として計上される

•取得費となるもの・・・不動産仲介手数料や業務使用開始前の借入金利子など

•譲渡費用となるもの・・・立退き料など

③事業的規模のメリット

不動産所得が「事業的規模」(※)に該当すると所得税の計算上、青色申告者として「青色事業専従者給与」の支給が必要経費として認められたり、「青色申告特別控除」として65万円の控除ができる、というメリットがあります(但し、正規の簿記の原則により記帳している場合)。

なお、「事業的規模」と判定されても、「事業所得」になるわけではありません。不動産の貸し付けによる所得は、事業として営んでいても不動産所得となります。

※事業的規模:アパートなどは10室以上、一戸建てのものは5棟以上の貸し付け

④減価償却費とは

建物や建物付属設備は、時間の経過とともに劣化したり、機能が古くなって、年数とともにその価値が減少します。このような資産を「減価償却資産」といいます。

減価償却資産は、取得年に全額を費用とせず、原則として使用可能期間(耐用年数)にわたり所定の方法で算定した金額を費用として計上します。

これを「減価償却費」といい、「定額法」や「定率法」などによって計算されます。ただし、建物の減価償却費は、「定額法」(※)によって計算しなければなりません。

※平成10年3月31日以前に取得された建物は、定率法を選択していれば定率法によることができます

⑤借入金の利子の取扱い

借入金を利用して賃貸用不動産を購入している場合、「借入金の利子」は不動産所得の必要経費に算入できます。ただし、業務使用開始前の借入金の支払利子は、その年の必要経費には入れず、建物の取得価額に加算し、減価償却費として費用化します。

土地と建物を借入金で一括購入した場合、借入金を、土地と建物とに明確に区分できないときは、まず、建物の取得に借入金があてられたものとして計算できます。

不動産所得は「総合課税」ですので、ほかの所得と合算して所得税が算出されます。不動産所得の金額がマイナスとなったときは、ほかの所得の黒字から差し引くことができ、これを損益通算といます。

損益通算によって、全体の所得が減少するため、税額が少なくなるという効果があります。

但し、不動産所得がマイナスであっても、土地等の取得に要した借入金の利子は損益通算の対象外という制限があります。

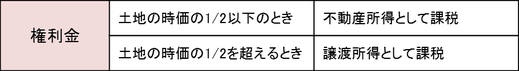

①権利金

土地を貸し付けするとき、借地権の設定の対価として、借主(借地人)から土地所有者(地主)に「権利金」が支払われる場合があります。この権利金は、通常は返還されないものであるため、原則として不動産所得として課税されます。但し、高額であるときなどは、譲渡所得となります。

②定期借地権の保証金

保証金は、通常は契約期間終了時に借主に返還されるものなので、不動産所得にはなりません。但し返還するまでの運用益相当額は、以下のように取り扱います。

✓食事を提供する下宿・・・「事業所得」または「雑所得」

✓社員に社宅を供する賃料・・・「事業所得」

✓管理人のいる時間極駐車場・・・「事業所得」または「雑所得」

✓個人の不動産業者が販売用不動産を譲渡した場合・・・「事業所得」

目次に戻る